La estética de la piratería.

En México, la cultura se ha repartido durante décadas en sobres de celofán, en portadas pixeladas y en logotipos que parecían espejismos de los originales. La piratería no solo abarató la entrada al cine, a la música o a los videojuegos: creó una estética particular, marcada por la urgencia y la precariedad, pero también por la potencia de lo colectivo, lo que para algunos era un delito, para millones fue la posibilidad de escuchar un disco sin pagar el precio de importación, de ver una película sin esperar al estreno oficial, de vestir con un logo que imitaba a las marcas multinacionales que dictaban qué desear. La piratería democratizó el acceso a lo que el sistema capitalista reservaba para unos cuantos, y en ese acceso creó un lenguaje visual propio.Gorras con insignias clonadas, playeras con superhéroes deformados, tenis que imitaban a los más codiciados del mercado: más que simples copias, eran símbolos de pertenencia en los barrios, objetos que respondían al deseo global desde la economía local. En esa tensión; entre lo original inaccesible y lo pirata al alcance de todos, se fue construyendo una estética que hoy no puede leerse solo como imitación, sino como una identidad urbana en sí misma.Piratería y consumismo.

La piratería ha funcionado como espejo del consumismo global, mientras las marcas multinacionales dictaban desde las pantallas y espectaculares qué había que desear tenis con nombre propio, logotipos reconocibles en cualquier parte del mundo, discos recién lanzados en Estados Unidos o Europa los barrios encontraron una manera de traducir ese deseo en productos accesibles. La piratería se convirtió en un puente entre lo que el capitalismo prometía y lo que la mayoría podía pagar.Había puestos dedicados a la venta de videojuegos crackeados y películas que apenas habían pasado por la sala de cine, más tarde, con la llegada de internet, esas ofertas se trasladaron a memorias USB o discos duros externos cargados con miles de canciones y series completas. El principio era el mismo: acceder a un universo cultural que, de otra forma, estaba vedado por los precios de importación o por la exclusividad del mercado formal.Esta lógica no se limitó al entretenimiento, la piratería también permeó la moda, en los tianguis se podían encontrar gorras con insignias de equipos extranjeros, playeras con estampados que imitaban a Nike, Adidas o Louis Vuitton, y tenis que replicaban modelos icónicos a una fracción de su precio. Aunque se trataba de copias, en los barrios se convirtieron en símbolos de estatus y pertenencia, no eran solo objetos falsificados: eran maneras de participar en un consumo global con las reglas de la economía local.La estética de la piratería en México, entonces, no puede reducirse a la imitación. Es, sobre todo, la materialización de un deseo colectivo que encontró su forma en copias imperfectas pero profundamente significativas.Moda pirata: identidad de barrio.

La ropa pirata no se limita a ser un reflejo defectuoso de lo original: se volvió un código cultural propio. En los tianguis y mercados, las gorras con la “NY” bordada en hilos toscos, las playeras con superhéroes impresos en colores chillones o los tenis que replican modelos de Nike y Jordan forman parte de un paisaje visual que define a los barrios.Lo que el mercado formal dicta como aspiración, la piratería lo convierte en cotidianidad, y en ese proceso construye una estética que ya no pertenece a las marcas, sino a quienes la portan.Más que simples imitaciones, estas prendas funcionan como símbolos de pertenencia. Una gorra puede señalar afinidad con un grupo, una playera pirata con logotipos deformados se vuelve uniforme no oficial de una colonia, y unos tenis falsos marcan el mismo deseo de estilo que los originales, pero desde una economía distinta. La piratería ofrece acceso a la moda global, pero al mismo tiempo la transforma en un lenguaje propio: en el barrio, la copia deja de ser engaño para convertirse en identidad compartida.Esa identidad tiene además un componente estético poderoso. Los errores de impresión, los bordados imperfectos, las tipografías torcidas o los colores mal calibrados terminan por darle un sello inconfundible. Lo que en el mercado formal sería un defecto, en la calle se convierte en rasgo. La ropa pirata no solo viste: narra la tensión entre lo global y lo local, entre el deseo capitalista y la respuesta popular.En ese sentido, la moda pirata en México es testimonio de cómo las comunidades transforman la imitación en estilo, y la carencia en afirmación. No es solo ropa falsa: es la expresión visual de una cultura urbana que se nombra a sí misma con logos prestados y colores que nunca existieron en los catálogos oficiales.Estética popular, estética colectiva.

La piratería en México no solo se define por los productos que circulan, como discos, películas, ropa o videojuegos, sino también por la atmósfera visual y cultural que ha generado alrededor de ellos. Es un fenómeno que, más allá de lo económico o lo legal, construyó un lenguaje estético reconocible, moldeado por la precariedad de los recursos, la urgencia de la copia y la necesidad de participar en un consumo global desde condiciones locales.Ese lenguaje, imperfecto y fragmentario, se volvió un código que atraviesa la vida urbana y que puede reconocerse en cada esquina donde se despliega. El paisaje visual de la piratería se compone de elementos que en apariencia son fallas: imágenes pixeladas, tipografías torcidas, portadas mal recortadas, colores saturados hasta el límite de lo soportable.Sin embargo, precisamente en esos “errores” está la potencia de lo colectivo, porque la repetición infinita de esas copias terminó por construir un estilo propio. Ese universo nunca fue diseñado con una intención artística consciente. Surgió de la necesidad de producir rápido, vender barato y circular mucho, y aun así terminó por inspirar a quienes sí habitan el terreno del arte y el diseño.La piratería ha democratizado aquello que parecía exclusivo: llevó a los barrios los discos de importación, las películas en estreno, los logos de las grandes marcas, los videojuegos que se anunciaban como inaccesibles.

Quienes crecieron en ciudades mexicanas recuerdan con claridad la tipografía deslavada de las portadas de videojuegos, los collages mal recortados de los DVDs vendidos en los semáforos o los estampados imposibles de gorras y playeras clonadas. Aunque estas imágenes no estaban pensadas para perdurar, lo hicieron, y permanecen tanto en la memoria individual como en la memoria urbana.La piratería generó así una estética que no se puede reducir a lo defectuoso, porque refleja la creatividad de lo popular frente a las limitaciones impuestas por el mercado formal. Cada error de impresión, cada logotipo deformado y cada color mal calibrado son también gestos de resistencia, afirmaciones de que lo global puede hacerse local aunque sea a través de la copia. En esa apropiación se encuentra el germen de un estilo profundamente mexicano que no busca competir con el original, sino reinterpretarlo bajo sus propias reglas. Lo colectivo es lo que define a este fenómeno. A diferencia de un diseñador individual o de una marca con identidad única, la estética de la piratería surge de miles de manos que repiten, deforman, improvisan y reinventan. Es una estética sin autoría, pero no por ello sin identidad. Al contrario, se reconoce en cualquier barrio del país porque responde a una necesidad común y a una práctica compartida que se transmite en lo cotidiano.En ese sentido, la piratería funciona como archivo, espejo y estilo. Archivo, porque acumula imágenes, colores y símbolos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Espejo, porque refleja las aspiraciones y deseos de una sociedad que busca pertenecer al consumo global aun cuando las condiciones económicas no lo permiten.Pensar en la piratería en México es pensar en un modo de habitar la cultura. No es únicamente un atajo económico ni una estrategia de supervivencia frente a un sistema que encarece el acceso al cine, a la música o a la moda. Es, sobre todo, una forma en la que millones han construido memoria, comunidad y lenguaje visual.

La copia como original.

En cada tianguis hay una lección de cómo la cultura circula más allá de las fronteras legales. Los puestos improvisados muestran que lo popular no espera la validación del mercado para existir. Copiar, deformar, reimprimir, bordar a medias, saturar los colores: cada uno de esos gestos es también una manera de apropiarse del deseo global y traducirlo en clave local. Y en esa traducción se esconde algo mucho más profundo que un simple acto de consumo: se revela un proceso cultural que genera identidad y que moldea la manera en que un país entero mira, viste y escucha.La importancia de lo pirata radica en que convirtió la copia en creación. Lo que parecía apenas un reflejo del original terminó por tener vida propia y se convirtió en un archivo visual que da cuenta de cómo se vive la modernidad en México. Esos objetos baratos y fugaces; un disco con plumón escrito a mano, una gorra con logo deformado, una película grabada en sala, condensan tanto deseo como ingenio, tanto precariedad como potencia colectiva.Por eso, lo pirata no puede leerse solo desde la carencia o la ilegalidad. Es una práctica que, con sus imperfecciones, abrió puertas a mundos que de otro modo habrían permanecido cerrados. La piratería en México es memoria y también presente, es estética y también resistencia, es lo que demuestra que la cultura no siempre baja de arriba hacia abajo: muchas veces se inventa, se distribuye y se celebra desde las calles, con copias que terminan siendo originales en sí mismas.LOs rotulos de los tianguis son otra cultura mas en mexico exigiendo atencion, son una forma de arte popular que refleja la identidad de los mercados, el humor y la creatividad

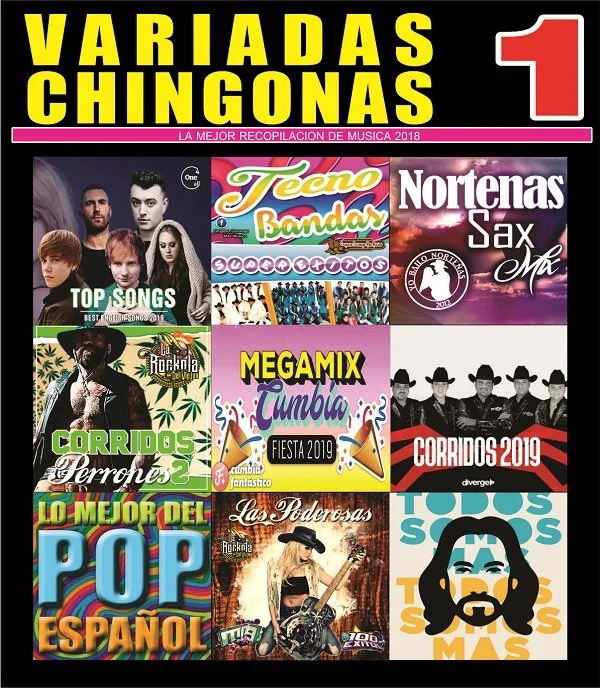

Los tianguis y mercados ambulantes jugaron un papel central, ahí se desplegaban mesas llenas de discos compactos con portadas impresas en papel brillante, aunque los colores estuvieran saturados o los títulos mal recortados. Los sobres de celofán con carátulas impresas en hojas delgadas, las mesas en los tianguis donde conviven sin jerarquías reguetón, metal, anime o cine de acción, y los carteles improvisados con logotipos clonados forman un mosaico cultural que se convirtió en estética.

Hoy no es raro encontrar artistas visuales, fotógrafos, diseñadores gráficos e incluso marcas de moda que recuperan el brillo plástico de las portadas piratas, el glitch accidental de las impresiones baratas o la saturación extrema de colores que alguna vez fueron vistos como defectos. Lo que en su momento parecía precariedad técnica se ha transformado en autenticidad estética, un archivo colectivo que funciona también como memoria compartida.La estética pirata en México recuerda que la cultura no se produce únicamente desde las instituciones oficiales ni bajo las lógicas del mercado, sino también en los tianguis, en los barrios y en las copias que parecen imperfectas pero que, a fuerza de circular, se convierten en símbolos.

Y estilo, porque esas repeticiones y aparentes “errores” han construido un lenguaje propio que hoy se reconoce incluso fuera de su contexto original. La estética pirata en México recuerda que la cultura no se produce únicamente desde las instituciones oficiales ni bajo las lógicas del mercado, sino también en los tianguis, en los barrios y en las copias que parecen imperfectas pero que, a fuerza de circular, se convierten en símbolos.